|

Ovvero delle Famiglie

Nobili e titolate del Napolitano, ascritte ai Sedili

di Napoli, al Libro d'Oro Napolitano, appartenenti

alle Piazze delle città del Napolitano dichiarate

chiuse, all'Elenco Regionale Napolitano o che

abbiano avuto un ruolo nelle vicende del Sud Italia.

|

|

|

Famiglia Velez di Sicilia |

|

A

cura del Dott. Mario D'Angelo |

|

Arma: inquarto; al 1° e 4° d'oro,

con tre sbarre cucite d'argento caricate da ermellini di nero,

nel 2° e 3° d'argento, con cinque cuori di nero posti in croce

di S. Andrea. |

|

Arma Velez di Sicilia |

|

Antica ed illustre famiglia di origine spagnola che rappresenta

il ramo siciliano di un importante casato spagnolo “Velez de

Guevara conti di Ognate e di Villamediana”, che si è fregiata di

diversi vicerè e molteplici alte cariche alla corte spagnola.

Originaria

della Spagna del nord, Navarra, il ramo principale fiorì in

Spagna (Stirpis Guevarensis Hispanica; un ramo collaterale, (Stirpis

Guevarensis Neapolitana), pervenne nell' Italia Meridionale, nel XV secolo, a seguito della conquista del regno di Napoli ad

opera di

Alfonso V d'Aragona,

1° di Napoli, il Magnanimo, con Inigo Velez de Guevara ed

i suoi fratelli, don Ferrante e don Alfonso

(1435-1442), figli di Pedro Velez de Guevara, signore di

Ognate e di Costanza de Tovar, per poi diramarsi nell'Italia, ed

altri a Malta, e poi in Sicilia (Guevarensis Stirps Hispanica

pariter et Neapolitana Historia Italie ed Hispaniae Genealogica

– J.W.Imhof). |

|

Inigo Velez

de Guevara e Tassis,VIII conte

di Ognate, vicere' di Napoli (1648-1653) |

|

Nel

mentre il ramo maltese si estingue sul finire del XVI secolo (Abela

– descrittione di Malta), in Sicilia, a Siracusa, pervengono dei

collaterali cadetti con Antonio nel 1513, e Giovanni

nel 1560, che ottiene il titolo di regio cavaliere, e

Antonio Velez, maestro notaro tra il 1576 e il 1584, del

caricatore dell’Agnone e della torre di Bruca e del porto di

Augusta.

Si espandono poi in altri luoghi dell’isola e ne vengono fuori

una serie di giurati e capitani di giustizia. |

|

La famiglia si restringe ad Alcamo, ove fissa la sua dimora, tra

il 600 e il 700, edifica un secondo palazzo magnatizio alle

spalle della Cattedrale. |

|

|

|

|

Col Mango, il Villabianca, il Palazzolo Gravina e il Di Blasi ed

altri araldisti, si possono menzionare:

- Francesco Velez, capitano di giustizia a Patti

(1645-1646). .

- Angelo ufficiale della Real Conservatoria (1670).

- Didaco

Velez de Guevara fu cavaliere del S.M.O. di Malta (vedi

lapidario).

- Un Marcello provveditore dell’esercito, e poi nominato

maestro razionale e conservatore del Real Patrimonio con Real

cedola datata 9 ottobre ed esecutorio a 20/12/1679) con

giuramento del 15/08/1683.

La nomina non deve stupire perché l’ufficio dei funzionari

addetti ai pagamenti militari , “ufficio di contador”, era

ancora a carico del conservatore del real patrimonio.

- Un Ignazio capitano di giustizia a Cefalù (1695 –

1696). …

- Un Antonio, giurato ad Alcamo (1740-1741), secreto

(1749), giudice delle appellazioni (1750 – 1751), governatore di

Alcamo (1784 - 1785), indicato dal Villabianca come Velez de

Guevara y de la Pegna, barone di Pedagaggi, membro

dell’Accademia dei Geniali fondata a Palermo nel 1717 da Gaetano

Giardina. Il Velez è autore di diversi discorsi e sonetti che si

possono ancora consultare tra i manoscritti della biblioteca

comunale di Palermo. Sposa Eleonora Gerbino di Cannitello figlia

del barone Giovanni Gerbino di Cannitello. |

|

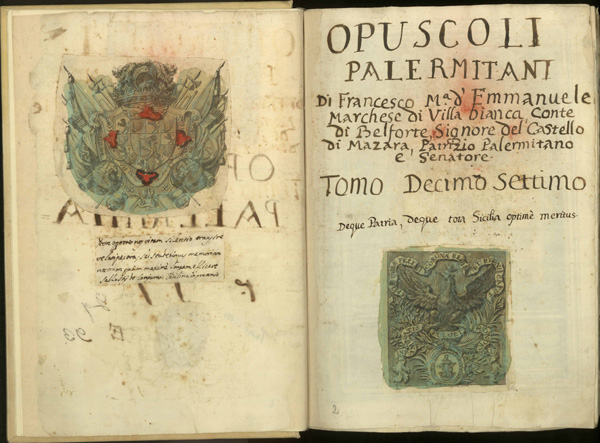

Villabianca, opuscoli palermitani, tomo XVII, nobiliario

genealogico della città di Palermo

Biblioteca palazzo Marchesesi - Palermo |

|

- Giovanni di Antonio, sindaco 1777 - 1778 e giurato

1784, 1785,

- barone Giovanni, giurato ad Alcamo 1812, 1813 (†

1871) II^

indizione del 1812.

- Un Gaetano, barone e sindaco di Alcamo (1826 – 1827),

membro onorario dell’Accademia Pontificia Romana di Belle Arti ,

detta di San Luca. Sant'Apollinare (1817).…

Sul finire dell’Ottocento i Velez si trasferiscono a Palermo

acquistando nella persona del barone Giovanni Battista, all’Albergheria,

il Palazzo che fu di Gaspare Miano, (1788), razionale del real

patrimonio del XVIII secolo, rendendo il palazzo ancora più

confacente ai canoni dell’edilizia nobiliare settecentesca.

Fr. San Martino de Spucches, nella sua storia dei feudi di

Sicilia (1925) dà ulteriori notizie di questa famiglia, sia pure

indirettamente parlando della successione del feudo di Bertolino

a Sciacca, rilevando un barone Alfonso, di Giovanni e Antonina

Coppola, che sposa a Palermo Maria Carolina Arone di

Bertolino nel 1853, e il barone Giovanni Battista, figlio di

Alfonso e di Maria Carolina Arone, che sposa a Palermo Concetta

Arone Tagliavia di Valentino nel 1878. Dona nel 1872 alla chiesa

madre di Alcamo del terreno di sua pertinenza per la cappella

della SS. Madonna della Misericordia.

- Giovanni Battista , barone, notaro in Palermo

(1950). |

|

Palermo - Palazzo Velez

|

|

Il caricatore della torre della Bruca,

dell’Agnone e del porto di Augusta |

|

La torre di

Bruca (odierna Brucoli) fu costruita dalla camera reginale di

Siracusa nel 1467 per la difesa dei territori di Bruca,

dell’Agnone e del porto di Augusta e, soprattutto, per la difesa

del caricatore della torre di Bruca.

Il governatore aragonese, Giovanni Cebastide, per ordine della

regina Giovanna, incamera Bruca e il porto canale nel regio

demanio aragonese, facendo costruire il castello a guardia

dell’emporio e dei regi magazzini, ove si ammassavano e poi si

caricavano le merci da esportare nel Mediterraneo e soprattutto

verso la Spagna.

In età aragonese la torre di Bruca fu molto importante, perché

in quel tempo per la quantità di merci esportate, il caricatore

del Bruca superava nei traffici lo stesso porto di Augusta,

ottenendo così notevoli privilegi. Nel 500 la torre si

ingrandisce con una nuova cinta muraria, che da vita a una vera

e propria fortificazione, ulteriormente potenziata nel 600, con

una torre poligonale e una seconda cinta muraria più bassa. Tale

impianto militare aveva resistito ad un primo assalto saraceno

nel 1585 e poi nel 1594, facendo registrare così il fallimento

degli attacchi saraceni sulle coste meridionali dell’isola e

dell’Italia. Il caricatore del Bruca e dell’Agnone, dunque, nel

XV e XVI secolo, garantiva l’esportazione del grano, dei

formaggi, e del vino di tutta la valle di Noto e ciò dipendeva

anche dal fatto che ancora Catania e Siracusa non erano

abbastanza popolate. Dal 600 in poi, però, la valle di Noto non

sarà più in condizione di esportare grano ed altre derrate

alimentari, così i caricatori, da luoghi di esportazione,

diventarono luoghi di importazione della costa centro

meridionale.

Nell’archivio di stato di Palermo si trova l’archivio dei

Visitatori Generali della Sicilia, ove è possibile rilevare i

carichi notificati ad Antonio Velez, maestro notaro del

caricatore dal 1576 al 1584, formulati dai Visitatori Generali

del tempo, Marcello

Pignone, marchese

di Oriolo e di Gregorio Bravo di Santomajor, ed i relativi

discarichi presentati dallo stesso Velez dal 1579 al 1584.

I Visitatori Generali erano alti funzionari della corte, inviati

periodicamente in tutto il regno, per controllare lo stato della

pubblica amministrazione. La loro autorità era notevole, in

teoria superiore allo stesso vicerè, ma andò sempre più

sminuendo nel tempo per la tenace opposizione della nobiltà

locale coinvolta spesso nelle inchieste e nelle indagini dei

Visitatori.

Questi, accertando dopo accurate indagini, le colpe dei

funzionari della pubblica amministrazione, anche dei funzionari

minori, formulavano i carichi, cioè i capitoli di accusa, che

costituivano in fondo il vero scopo della visita. |

|

Brucoli - la Torre |

|

Il Visitatore aveva, di fatto, in caso soprattutto di atti di

estrema gravità e di nocumento alla corona, la facoltà di

sospendere subito il funzionario dal suo ufficio, ma non poteva

emettere una sentenza definitiva. La causa per così dire, che

Bravo de Satomajor chiama processo, veniva inviata e discussa

nel Supremo Consiglio d’Italia a Madrid, che emetteva un

provvedimento definitivo dopo aver ricevuto e valutati i

relativi discarichi degli indiziati (defenziones).

I contrasti insorti tra i Visitatori ed il Vicerè, soprattutto

nella seconda metà del seicento, non furono pochi, per il fatto

che su quest’ultimo si concentravano le proteste della nobiltà

inquisita, che cercava in tutti i modi di limitare l’opera dei

Visitatori.

Per la completezza della nota, comunque, i discarichi presentati

da Antonio Velez dal 1579 al 1584 e da Salvo Bellomo,

magazziniere del caricatore, furono ritenuti pertinenti dal

Supremo Consiglio d’Italia, ed i due non condannati.

|

|

L'Ufficio

del Razionale e del Conservatore del Real Patrimonio nel XVI e

XVII secolo.

Vecchi vizi e vecchie virtù. |

|

Il Conservatore

del Real Patrimonio era un funzionario di origine spagnola

facente parte degli organi di controllo della complessa macchina

amministrativa spagnola del XVI e VVII secolo. Svolgeva il ruolo

di verifica sugli atti del governo, che, per così dire, dovevano

essere vistati e registrati da questo ufficio per avere validità

nella periferia del Regno; prendevano in carico tutto ciò che

concerneva il patrimonio regio e coordinava la complessa

gestione delle attività fiscali.

La necessità di tenere continuamente aggiornata la contabilità

in uscita, ponendola a confronto e in contrapposizione alle

entrate fiscali, era fondamentale per conoscere la disponibilità

di spesa, atta a garantire lo svolgimento di feste

religiose, cerimonie regali, momenti di rappresentanza,

provvedimenti sulle carestie e sulle epidemie e quant'altro

fosse necessario. Bisognava, poi, essere pronti alle repentine

richieste di donativi che provenivano dalla Corte spagnola

sempre in guerra.

Tali solleciti avevano effetti devastanti per la necessità di

raccogliere in pochi mesi le cifre comandate.

Non infrequentemente la Corte proponeva anticipi di donativi

gettando letteralmente nel panico il vicerè e il senato

palermitano. Come atto conclusivo si permetteva di imporre nuove

gabelle, con disappunto e mugugni da parte del vicerè, assillato

così dalle reiterate richieste della corona, e dagli agitati

malumori di un popolino affamato e pronto alla sommossa.

Il Tribunale del Real Patrimonio era costituito da un presidente

e da sei maestri razionali, di cui la metà erano giureconsulti,

e l'altra metà di "cappa e spada", cioè scelti tra la nobiltà

cittadina o membri selezionati della cosiddetta "aristocrazia

degli uffici".

Il maestro razionale non controllava personalmente i libri

contabili ma di fatto, coordinava i razionali e la molteplicità

dei funzionari del suo ufficio. La durata dell'incarico era

annuale e non rinnovabile nei 5 anni successivi.

Le funzioni, i compiti e le responsabilità dei vari uffici e

delle varie figure, tra cui anche quelle dei razionali, furono

però stigmatizzate dai capitoli del vicerè

Colonna nel 1582,

del vicerè Olivarez 1593 e del vicerè Castro nel 1622.

Il razionale era detentore dei libri contabili, "con

l'obbligo di tenere bilanciati e riscontrati li conti in tutto

l'introito ed esito del patrimonio dell'università"

e veniva

integrato nella sua mansione dopo una lettera di conferma del

tribunale del Real Patrimonio.

La carica col tempo esprime un chiaro peso politico, poichè si

poteva contrattare col Protonotaro, nel cui ufficio a volte

veniva letteralmente messa in vendita, o era sottoposta a

scrutinio dai giurati in carica tra un ristretto numero di

selezionati. Nei decenni a venire la sua funzione si amplia e,

allo stesso tempo, si deteriora.

Perde il senso primitivo di puro efficace meccanismo di

controllo sulla contabilità e gestione del bilancio, per

assumere anche una connotazione politica di impiego consapevole

e attivo del patrimonio cittadino.

La nomina diventò molto ambita e ricercata tra la classe

nobiliare e il ceto emergente borghese, contiguo alla gestione

del potere vicereale; e non solo, nell'evolversi degli

accadimenti, avvenne ben altra e grave cosa, che molti maestri

razionali con la complicità dei razionali a loro sottoposti,

falsando ad arte la gestione dei complessi libri contabili,

finivano per impadronirsi di ingenti somme di denaro, investite

poi all'acquisizione di futuri titoli nobiliari da parte delle

famiglie di quei funzionari che provenivano da una borghesdia

concreta e sgambettante o da un ceto togato ambizioso e

lungimirante.

In un clima di palese disagio, la gravità di tali comportamenti

fu avvertita dalla Corte spagnola, che cercò di affrontare con

risoluzione il problema del controllo degli organi

amministrativi e giudiziari periferici, perfezionando le

funzioni del "Visitas" e rendendo più autorevole la figura del

visitatore che, almeno nei primi tempi, era scelto personalmente

dal Re.

Evidentemente alla Corte Spagnola si ripresentavano vecchi vizi

che si cercava di eliminare riproponendo vecchie virtù.

Difatti l'istituto della "Visitas" era stato introdotto dai Re

Cattolici negli ordinamenti di Toledo (1480) a seguito dei quali

la Corte iniziò ad investigare sui funzionari castigliani.

Nell'archivio di stato di Palermo è possibile rilevare la nota

archivistica "Protocollo del regno, ind. 1682, registro 1020,

foglio indice M, foglio 8 verso", in cui è riportata la Real

Cedola della nomina di Don Marcello Velez a maestro

razionale del Real Patrimonio. Il faldone di presenta in

ottimo stato di consultazione.

|

|

L’Accademia dei Geniali Palermo |

|

Nel febbraio del 1719 a Palermo nel Palazzo del Sant'Uffizio,

altrimenti noto come il palazzo della

Santa Inquisizione,

sorgeva l'Accademia dei Geniali, fondata da Gaetano Giardina,

storico (1683

† 1731).

L'Accademia prendeva il nome da un'opera di Antonio Mongitore

"Divertimenti geniali ed osservazioni giunti alla Sicilia

Inventrice di Vincenzo Auria". Essa era retta da un preside e da

sei consultori, aveva per protettrice Santa Rosalia, ed in onore

della stessa, ogni anno si celebrava a settembre una seduta

particolare; le altre riunioni avvenivano ogni domenica nel mese

di settembre, ed una volta nel restante anno, in un giorno

scelto dal preside.

Le signore accademiche non intervenivano nelle adunanze ma

potevano inviare i loro componimenti.

Il Giardina, per i suoi meriti culturali, appartenne anche ad

altri sodalizi e buon oratore, venne chiamato spesso

all'Accademia del Buon Gusto.

Fu abate di San Nicolò e Protonotaro Apostolico, raccolse le

lodi del giornale dei letterati in Italia.

Nello

stesso periodo, primi decenni del secolo decimo ottavo, non solo

a Palermo, ma in molte altre città siciliane, soprattutto

demaniali, si svilupparono circoli ed accademie, come

l’accademia degli Occulti a Trapani, degli Ardenti di Modica,

dei Vaticinanti a Marsala, dei Curiosi di Castelbuono e a

Palermo, degli Agricoltori Oretei, e poi l’accademia del Buon

Gusto, che fu la più famosa ed ebbe vita più lunga e che nasce

sotto la spinta di contestazione al seicento da parte di

Ludovico Muratori.

Tutte

queste accademie rappresentano uno spaccato della storia

letteraria siciliana e riflettono, in certo senso, le tendenze

dei primi decenni del XVIII secolo ad una maggiore diffusione di

istanze culturali che raggiungono l’isola dal resto dell’Italia

e anche dell’Europa, giacché alcuni di questi circoli sono

la localizzazione di schemi nazionali es. l’Arcadia romana che a

Palermo si chiamerà colonia Oretea. |

|

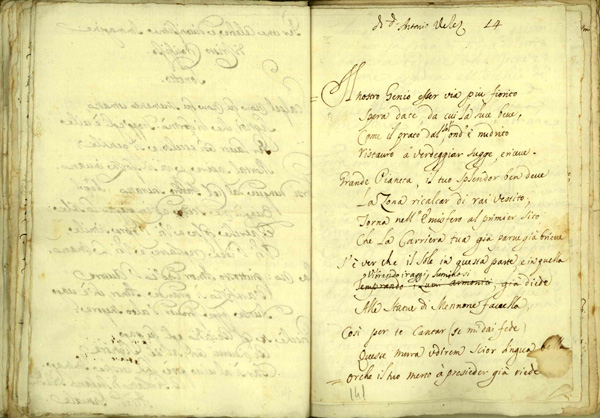

Manoscritto - Sonetto di Antonio Velez |

|

I Geniali pubblicarono, sonetti, canzoni, epigrammi volti a

celebrare l’acclamazione di Carlo VI tutti ridondanti nello

stile e nel contenuto.

Aderirono all’Accademia dei Geniali illustri personaggi: es. la

poetessa Giuliana Lorefice, autrice nel 1723 della “ La dama in

Parnasso” e “Poesie Italiane” e Tommaso Campailla ed altri.

Molti discorsi recitati dal Giardina all’accademia dei Geniali,

insieme alle opere di Antonino Velez, un sonetto e un discorso

sull’origine delle fonti, ( 22 giugno 1721 ) ed una lettera al

canonico Domenico Schiavo, reggitore della cattedrale di

Palermo, sono consultabili tra i manoscritti della Biblioteca

Comunale di Palermo.

L’accademia

dei Geniali ebbe una breve esistenza; legata troppo alla

presenza del suo fondatore, cessò la sua attività, con la

prematura morte del Giardina, avvenuta nel 1731.

|

|

La Cappella della S.S. Madonna dei Miracoli ad

Alcamo |

|

Il

barone Giovanni B. Velez nel 1873 favorì la costruzione,

all’interno della Chiesa Madre, di una Cappella per la S.S,

Madonna dei Miracoli, acconsentendo alla donazione del terreno

necessario alla nuova costruzione.

L’Arciprete

della chiesa Don Giuseppe Virgilio aveva deciso di creare per il

simulacro della patrona di Alcamo, una degna e sontuosa cappella

da porre all’interno della Matrice.

L’immagine

primitiva della Madonna, il cui culto risaliva al 1547, era

stata trovata, dipinta da un pittore sconosciuto, su di un muro

di un antico casale alle falde del Monte Bonifato “stava

questa miracolosa immagine dipinta nel medesimo muro della

volta, o cuba”.

Subito oggetto di devozione da parte di donne fedeli, “con

licenza del vescovo fu detto luogo intorno spianato e fabbricata

una bella chiesa sotto titolo della Madonna dei Miracoli e fonte

di Misericordia a 21 giugno si fa solenne festa con corale

devotione e concorso”.

Ferdinando De Vega et Da Silva, "capitano

di giustizia e castellano di questo castello",

fece costruire sul

luogo una Cappella (1542).

Secondo il Lauria era in nipote di Giovanni De Vega (vicerè di

Sicilia, 1547- 1556), secondo il De Blasi ne era il figliolo.

Allorquando il vicerè fu impegnato con Carlo V in Africa nelle

guerre contro i Turchi (1550), Ferdinando De Vega assunse la

Presidenza del Regno. Il fatto è che , avendo fissato la sua

perenne dimora ad Alcamo, e vivendo nel periodo del ritrovamento

dell'immagine della Madonna S.S. dei Miracoli, partecipò

attivamente alla consacrazione del suo culto. "Fu

principalmente di lei ossequioso veneratore",

tantochè, " volle

prima che la morte il pervenisse spiegare la sua volontà per

testamento, la quale fu di nominare erede quasi di tutto il suo,

la gran Madre di Dio dei Miracoli, destinando alla Chiesa di

lei, moltissimi donativi",

e non solo, ma aggiunse "comandando

che il suo cadavere fosse traslato in questa Chiesa, dove erano

i suoi più teneri amori, per riposare ai piedi della sua

dilettissima Madre".

Nel 1720-1721 fu quindi necessario scolpire una statua, che

venne fatta abilmente in cipresso, per portarla in processione.

Dapprima il simulacro venne portato su di un carro trionfale,

mentre oggi è portato a spalla da sedici devoti, poi la statua

veniva richiusa nel monastero della Badia Grande e nel monastero

della Badia Nuova ove restava per il resto dell’anno; in tal

modo il simulacro veniva sottratto al culto dei devoti, anche

perché, in tale luogo si poteva osservare solo attraverso uno

spioncino. |

|

Statua in legno -cipresso, realizzata nel 1720 della Madonna

S.S. dei Miracoli e poi posta all'interno

della cappelletta costruita nel 1845

|

|

L’Arciprete Virgilio, che governò la Matrice per 25 anni, intuì

la necessità di una collocazione definitiva della statua in un

posto più accessibile per i fedeli, che identificò in una

preesistente cappella, di S. Lucia, in fondo, a sinistra, della

navata centrale.

Per la

costruzione della stessa, l'Arciprete commissionò

l'opera a

Giuseppe Damiani Almeyda, il famoso architetto progettista del

Teatro Politeama di Palermo, remunerandolo con un premio di

mille lire.

Ma per garantire la completezza del progetto monumentale, ben

più grande della cappella preesistente, l’Almeyda ebbe bisogno

di un nuovo ed altro spazio che poté trovare solo nel limitrofo

giardino del Palazzo Velez. La famiglia del barone Velez

acconsentì felice alla donazione.

|

|

L'icona di Maria S.S.dei

Miracoli,dipinta sul muro, e rinvenuta nel 1544 |

Alcamo - Esterno

della Cappella della Madonna dei Miracoli

|

|

La morte improvvisa del can. Virgilio avvenuta nel 1876 ed altre

vicende storiche, fermarono il progetto che poté riprendere solo

nel 1920 ad opera dell’arciprete Ignazio Manno, per giungere a

completamento solo nel 1922, quando il simulacro venne collocato

ove si trova tutt’ora.

Una lapide

posta sul muro esterno della cappella, nell’atrio del palazzo,

testimonia la donazione e recita: |

|

Lo stemma che si scorge in alto al centro, con bandiere e

trofei, rappresenta quattro quarti di alleanze matrimoniali:

Gerbino di Cannitello, Rossotti di Pietralonga, Arone di

Valentino, Bellarotto marchesi Mendoza.

Nulla fu posto all’interno della chiesa. |

|

Alcamo - interno Chiesa Madre |

|

Poi negli anni successivi, furono completati i marmi bianchi

dell’altare, gli abbellimenti della cappella, la delicata novità

pittorica all’interno della cupola “ degli Angeli Oranti”, i

decori della colonna, il pavimento e l’organo fino alla visione

attuale.

Sul frontone della nicchia, a caratteri d’oro, si legge il

versetto biblico: |

|

“

Tu honorifecentia populi nostri”.

|

|

Famiglie imparentate con Casa

Velez |

|

Arma dei Baroni Velez di

Pedagaggi |

|

ARONE

Famiglia

che ha origine milanese e che si trasferisce primariamente a

Palermo e poi a Sciacca dove occupano le molteplici cariche di

capitano di giustizia e senatore. |

|

Arma famiglia Arone |

|

Possedette i

feudi di Mezzo Catuso o Bertolini e di Bonfiglio (1679), posti

nel territorio di Sciacca e Val di Mazzara.

Dopo lunga successione dei signori investiti del feudo di

Bertolino dal 1679 al 1837 si pervenne a: |

|

1)

Maria Carlina Arone,

Figlia di Francesco Arone barone di Bertolino e di Giovanna

Ingrassia, ( seconde nozze 30.1.1838) e che sposa a Palermo (30

luglio 1853) Don Alfonso Velez,

barone di Pedagaggi, di Giovanni e Antonina Coppola.

Maria Carolina muore a Palermo, ad anni 76, il 15.2.1905, con

discendenza.

2) Concetta Arone Tagliavia.

(nata 1° maggio 1855 e morta il 26 luglio 1945), figlia di

Pietro Arone Tagliavia di Bertolino e di Maria Ognibene da

Menfi, che sposa il 4 maggio 1878 a Palermo, Don Giovanni

Battista Velez barone di Pedagaggi, figlio di Alfonso

e di Maria Carolina Arone con 5 figli maschi e 3 femmine cui

segue numerosa discendenza. |

|

GERBINO

Famiglia che godette di nobiltà a Castelvetrano, Mazzara e

Palermo.

|

|

Arma famiglia Gerbino |

|

Nel 1623

Nicolò Antonio Gerbino da Castelvetrano, acquistò i feudi di

Cannitello e Gulfotta a seguito dello smembramento della baronia

del "Milisindino". Tale baronia, gravata da debiti ed ipoteche,

era pervenuta all'ultima erede dei Corbera, Margherita. Per la

sua prematura morte e per disposizione dei giudici delegati

della Gran Corte, il "Milisindino" o "Miserendino", venne

suddiviso in 10 feudi e posto all'asta. Due feudi furono

aggiudicati a Nicolò Antonio Gerbino, senza investitura, e così

giunse da Castelvetrano a Santa Margherita Belice.

La famiglia di divise in due rami: |

|

1)

Giovanni, s'investì del Cannitello il 4 giugno 1646, come

primogenito alla morte del padre, e si perviene dopo alcune

successioni ad Isidora, figlia di Giovanni Gerbino e Franca

Cirafaci, (secondo matrimonio) che sposa il dottore in legge,

barone Antonio Velez de la Pegna di Pedagaggi di Alcamo: ne

seguono:

a) Ignazio, nato il 1737, barone di Pedagaggi, che muore

a Palrmo il 26.3.1794, senza prole, sepolto al monastero dei

Cappuccini a Palermo.

b) Giovanni, che sposa due volte. Ne seguono Antonino

ed Isidora.

2) Fabiano che fu barone di Gulfotta, con mero e misto

imperio, dal 4 giugno 1646. Tale ramo si estingue nel XIX secolo

con Alessandro Gerbino e Carnevale, che investito nell'ottobre

1795, morì in Palermo ad anni 66 (12 novembre 1823) senza

discendenza. |

|

ROSSOTTI

Gaspare Maria Rossotti da Alcamo, con privilegio del 20

settembre 1755, ottenne la concessione del titolo del barone di

Pietralonga; il figlio Matteo sposa Rosalia Velez, da cui

discende un Giuseppa Rossotti, morta il 2 ottobre 1866, che

sposa Stefano Chiarelli, protomedico di Alcamo., da cui discende

Stefano Chiarelli La Lomia, morto il 17.12.1956, figlio unico e

senza successione, con cui si estingue il casato Chiarelli

Rossotti.

Per volontà testamentaria il patrimonio venne suddiviso tra enti

pubblici ed opere religiose.

|

|

BALLAROTO

Famiglia per cui il 20.3.1763 un Benedetto Bellaroto e Marino,

dottore in legge, comprò, presso gli atti del notaio Lomeo e

Salamone di Palermo, dal signore Ignazio Mendoza e Sandoval, il

titolo di marchese di Mendoza, mentre dalla moglie, Caterina

Scamacca, conseguì le baronie di Campoallegro e Castelluzzo,

indi fu padre di Pietro, nato a Palermo il 1753, che si maritò

in Partinico il 21.1.1793 con Isidora Rossotti e Velez di

Alcamo, dalla quale ebbe Benedetto senza prole, e Ferdinando.

Quest'ultimo fu padre di Pietro, riconosciuto nei titolo di

Marchese di Bellaroto e barone di Campoallegro.

|

|

Arma famiglia Ballaroto o

Bellaroto

|

|

Palermo, Palazzo Miano-Velez -

Anni Trenta |

|

Sullo sfondo

si scorge il Palazzo Miano- Velez con accanto l'oratorio di

Sant'Alberto (1653). Lo spazio vuoto è ciò che risulta dalla

demolizione del contiguo palazzo del principe di Militello. La

foto mostra la piazza integra, chiamata anche Piano del Carmine,

e non ancora invasa dal mercato di Ballarò.

|

|

Barone Alfonso Velez fu Giovanni

(†1871)

|

|

Il Barone Giovanni Battista Velez |

La Baronessa Concetta Velez nata Arone Tagliavia |

|

Biglietto da visita del Barone

Giovanni Velez

|

|

Donna Maria Concetta Velez di Pietro |

|

Bibliografia:

Archivio di Satato. Archivio dei visitatori generali della Sicilia.

BURGARELLA P. e G. FALLICO, Roma, 1977.

ABELA F., Descrizione di Malta, 1647.

ALESSI L., Le accademie di Sicilia nel '700, Trovì, Palermo, 1925.

AMMIRATO SCIPIONE, Delle famiglie nobili napoletane, parte II, Firenze,

1661.

ANSELMI A., I ritratti di Inigo Velez di Guevara, VIII conte di Onate,

Università della Calabria, 2002, Cosenza.

Biblioteca Comunale di Palermo, I manoscritti indicati dal canonico

Rossi, 1873.

ALDIMARI B., Memorie storiche di diverse famiglie nobili così napoletane

come forestieri, Napoli, 1691.

CALIA R., I palazzi dell'aristocrazia di Alcamo, edizione Carrubba.

CEDRINI R., TORTORICI G., MONTAPERTO, Repertorio delle dimore nobili e

notabili in Sicilia, Grafil, 2008.

DE BLASI I., Discorso storico della opulenta città di Alcamo, Alcamo,

1989.

DE LELLIS C., Discorso sulle famiglie nobili del Regno di Napoli,

Napoli, 1654-1671.

DELLA MONICA N., Le grandi famiglie di Napoli, Newton Compton, 1998.

DE SPUCCHES F., La storia dei feudi e titoli nobiliari in Sicilia,

Palermo, 1941.

MANGO, Nobiliario di Sicilia, 1912.

MACRI' G., Efficienza amministrativa ed innovazioni contabili.

Ricerche storiche mediterranee, Palermo, 2007.

REGINA V., Alcamo e le sue opere d'arti. La Chiesa Madre di Alcamo.

SCINA' D., Prospetto sulla storia letteraria di Sicilia, edizione

Regione Siciliana.

VILLABIANCA, Opuscoli palermitani e in Sicilia nobile, vol. III e vol.

V.

RICCA E., La nobiltà del Regno delle due Sicilie, Napoli, 1859.

GIANNONE P., Dell'Istoria civile del Regno di Napoli, Tomo III, Napoli,

1723.

IMHOFF J.W., Historie Italie ed Hispanie genealogica. |

|

|